スマホ豆知識|MNOとMVNOの種類と違いについて解説!キャリア、サブブランド、格安スマホ…何が違うの?

「格安スマホ」という言葉が世の中に出始めてからしばらく経ち、みなさんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

「ドコモやauよりも安いスマホメーカー」という認識以上は知らない方も多いと思います。

本記事ではキャリア(MNO)やサブブランド、格安スマホなどと言われている(MVNO)についての基礎知識を解説していきます。

ドコモ・au・ソフトバンク=キャリア「MNO」とは

MNOとは、自社で通信設備を持っている通信事業者を指します。

MNO=Mobile Network Operator

移動体通信事業者の略称。自社で通信網を持つ通信事業者を指す。

日本国内ではドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルがそれにあたります。

MNOのメリット

MNOは自社で通信設備=インフラを持っています。

回線は「帯域」という言葉で表され、この帯域幅が広いほど多くの通信が同時に行われても通信速度が低下しにくい傾向があります。

キャリアはこの通信帯域幅をすべて使えるため、速度が低下が起こりにくく安定して通信ができるのが最大のメリットです。

サブブランドとはMNOが持っている別ブランド

一方でサブブランドと呼ばれているUQモバイル(KDDI運営)やワイモバイル(ソフトバンク運営)は、キャリアが持っているメインブランドとは異なる事業形態のものを指します。

通信に使う電波はキャリア同様となっており、速度低下が少なく料金もメインブランドより安価に設定されている料金プランが多いです。

格安スマホ=格安SIMとはいったい何か?

格安スマホ(格安SIM)とは簡単に言うと、自社で通信回線を持たない通信事業社が大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)から回線を借用することでサービスを提供している通信事業者のことを指します。

キャリアはMNOと呼ばれるのに対して、格安スマホ(格安SIM)はMVNOと呼ばれます。

MVNO=Mobile Virtual Network Operator

仮想移動体通信事業者の略称。自社で通信網を持たずキャリアから回線を借用してサービスを提供する事業者のこと

一般的に言われている

格安スマホ|格安SIM というのは俗称です。

要するに「ドコモ・au・ソフトバンクのスマホに比べると割安(=格安)」「ドコモ・au・ソフトバンクに比べると格安なSIMカードを使って通信している」ということでしょう。

\たった30秒で無料診断/

あなたにぴったりのスマホプランは?

※SIMカードとは通信に使用するデータチップです。

格安スマホは決して「本体価格が安いスマートフォンではない」ということは誤解のないようにしましょう。

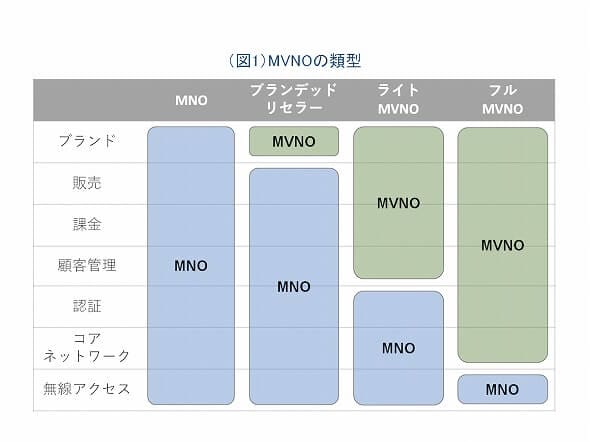

格安スマホの種別

格安スマホとは「キャリアの電波を借用してユーザーに提供いている通信事業者の総称」ということがわかりました。

格安スマホには大きく分けて2つの種類が存在します。

- フルMVNO

- ライトMVNO

※フルMVNOは個人向けに展開しているIIJ、OCNモバイルONE以外にも法人向けに提供しているソラコム、さくらインターネット、丸紅ネットワークソリューションズ株式会社が存在し、2020年9月時点で5社存在します。

※実際にはレイヤー2接続など、データ通信ネットワーク設備の持ち方に着目する分類方法がオーソドックスですが、非常に難解のため簡便的な種別分けとしています。当コンテンツではすべてMVNO=レイヤー2接続ということで紹介します。

参考:ITMedia(著者:インターネットイニシアティブ(IIJ) ネットワーク本部 技術企画室 担当課長佐々木 太志様)

MVNOとは

MVNOは「キャリア=MNOから通信網を借用してユーザーに通信を提供するサービス」です。

キャリアの通信網をそのまま販売する「単純再販型」とは違い、MVNO側でユーザーの通信量の把握や通信速度を制御できるのが特徴です。

よって、多くのキャリアが行っているユーザー管理機能が自社で行えます。

フルMVNOとライトMVNOの違い

画像引用:ITMedia

フルMVNOとは、上記のMVNOの特徴に加えて、自社でSIMカードの発行までできるようになったMVNOのことを指します。

通常のMVNO=ライトMVNOであればユーザー情報の管理は自社で行うことができますが、SIMカードの発行だけはキャリアが行う必要があります。

この点フルMVNOでは、独自のSIMカードの発行(eSIMなど)が可能となっています。

現在の日本ではIIJ=インターネットイニシアティブとONEモバイルONE(2020年8月27日~)がフルMVNOとなっています。

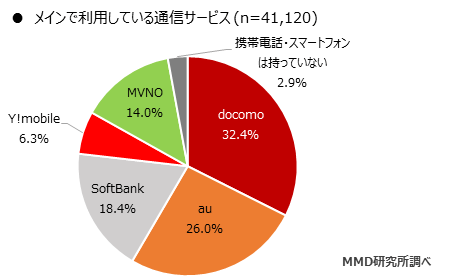

MVNOのシェア割合

MVNOがどれくらい利用されているかを調べたデータが下記になります。

引用:MMD研究所

MMD研究所の調査によると2020年3月時点での格安スマホの利用率は20.3%(名目上サブブランドであるワイモバイルを含む)となっています。

現時点ではまだまだキャリアスマホを使っている人の方が多いということになります。

2019年3月の調査(17.5%)に比べると2.8ポイントしか増加していないことを見ると、あまり格安スマホへの乗り換えは進んでいないように思います。

その理由としては下記が挙げられます。

- 番号そのままでの乗り換え手続きが面倒

- 機種変更の手間がある

- キャリアメールが使えなくなる

最近ではMNOでMVNOよりも安い料金プランが登場してきていることから、今後MVNOは衰退していく可能性があります。

2021年1月19日には総務省に「要望書」を提出する事態となっています。

参考:MVNOの業界団体が総務省に「要望書」を提出 接続料や音声卸料金の低減を求める(ITMedia)

スマートフォン乗り換えに際しての注意点

通信費を節約するためには、月々の料金プランをあなたにぴったりのプランに変更する必要があります。

やはり各社の料金プランとすべて比較するのは難しいため、総務省が主体となり「スマホ乗り換え相談所」の設置を民間に委託する形で設置されることとなっています。

当サイトではオンラインで手続きが完了する仕組みを無償提供しています。

やはり契約電話会社を乗り換えるにはある程度の知識と手間が必要になります。

番号そのまま乗り換え手続き(MNP)が面倒

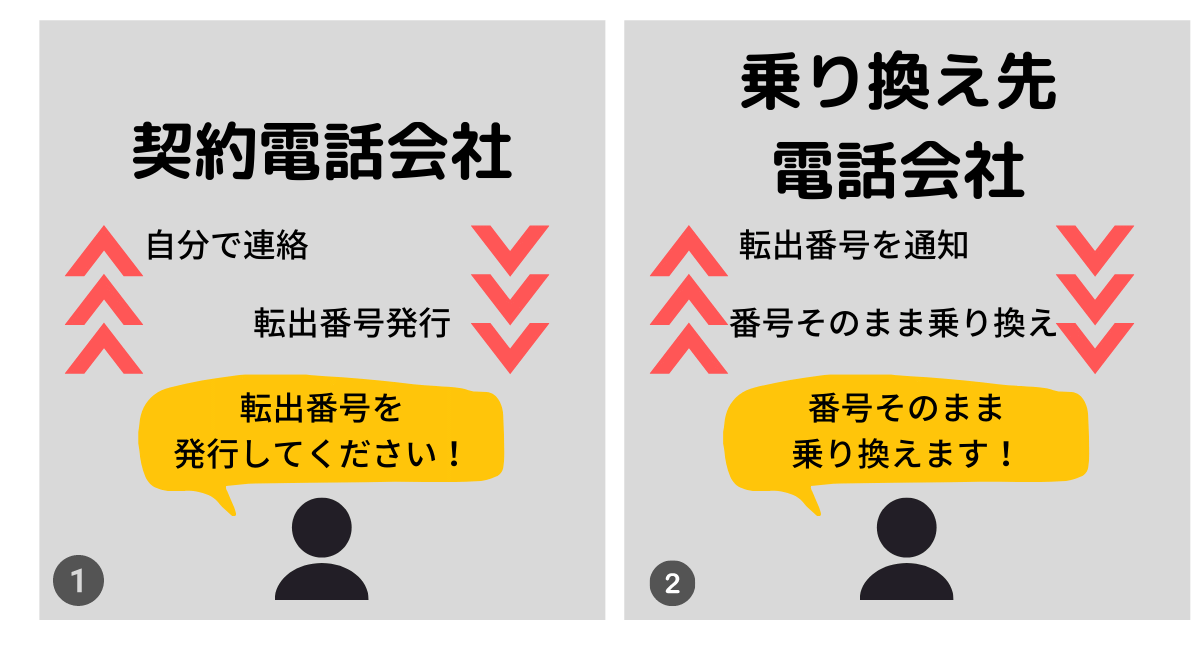

現在の日本の「番号そのまま乗り換え=MNP手続き」はちょっとわかりにくいです。

上記図のようにまずは契約先に「転出番号(予約番号)」の発行をしてもらい、発行から14日以内にその番号をもって乗り換え先に通知する必要があります。

自分の番号をもって他社に乗り換える際には「転出手数料=約2,000円~3,000円程度」をもともと利用していた通信事業者に支払う必要があり、乗り換え先の通信事業者にも「転入手数料=約3,000円程度」を支払う必要がありました。

しかし、キャリアに関してはこの手数料を撤廃する動きがあります。

料が無料化するなど、乗り換え安い環境が整ってきました。

- ドコモ

- au

- ソフトバンク

(タップして拡大)

この手続きを理解していない人が多く、「番号が引き継げなかったらどうしよう…」と考える人が多いようです。

機種変更の手間がかかる

通信事業者を乗り換えた場合、そのまま今使っているスマホを引き続き使う方法があります。

それに関してはキャリアで購入した端末であれば「SIMロックの解除」が必要になります。

キャリアで購入したスマートフォンはほかの通信事業者では使えないように「本体にロック」がかかっています。

総務省では即日のSIMロック解除を義務付け、ドコモではこの解除条件の緩和を行いましたが他キャリアはまだ対応しているとは言い切れません。

また、乗り換えを機に機種変更を行う場合でも、キャリアであれば手厚くデータ引継ぎ方法を案内してくれますが、そうでない場合、基本的には個人の責任で自分で行う必要があります。

- iPhone→iPhone

- iPhone→android

- android→iPhone

- android→android

- そのほか

という風にケースごとに引継ぎ方法が異なるというのもハードルを上げていると思われます。

キャリアメールが使えなくなる

キャリメールとは「○○@docomo.ne.jp」といった、キャリアで契約するときに貸与されるキャリア独自のメールアドレスのことを言います。

当然、乗り換えてしまえばこれらのメールアドレスは使用できなくなります。

また、キャリア各社がオンライン専用で申込ができるプランに関してもキャリアメールはつきません。

2021年3月スタートするキャリアメールがつかないプラン

(WEB手続き専用)

- ドコモ|ahamo(2021年3月26日提供開始)

- au|povo

- ソフトバンク|SoftBank on LINE

一番これで困ってしまうのはクレジットカードや銀行口座の登録にキャリアメールアドレスを使用していた場合です。

携帯電話会社を乗り換える前にフリーメールに変更しないと、手続きが行えなくなる可能性があります。

まとめ|乗り換えで通信費をもっとお得に

このように通信費を節約するにはこのコンテンツで解説してきた最低限の知識が必要です。

一緒に学んであなたの通信費も節約しましょう。